HOME / 透析治療を知る / バスキュラーアクセスについて / バスキュラーアクセスのトラブル

バスキュラーアクセスは、体に負担をかけるため狭くなったり、つまったり、感染を起こしたりなど色々なトラブルを起こします。

それらを未然に防ぐことは、病院、クリニックのスタッフ(医師、看護師、臨床工学技士)だけではできません。

ご自分の血管はご自分で守るのが一番です。そのためには患者さま一人ひとりがご自分のバスキュラーアクセスを理解し、どんなところに注意したらいいかを知る必要があります。

毎日していただきたいのはご自分のバスキュラーアクセスを観察することです。赤みはないか、熱を持ってないか、膨らんでないか、硬くなってないか、痛くないか、音は変わりないか、スリル(ザワザワした感じ)等です。

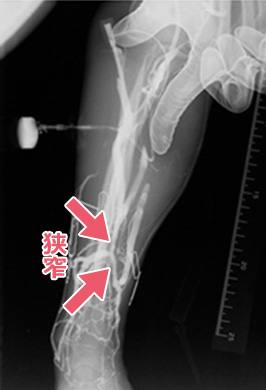

シャント、人工血管のトラブルには狭窄(狭くなる)、閉塞(つまる)、感染(バイ菌が付く)、瘤化(コブができる)、静脈高血圧(手や指が腫れてくる)、スチール症候群(手や指が冷たく紫色になる)などがあります。手術の傷の癒着、血管のひきつれ、動脈の血が静脈に流れ込むこと、毎回針を刺すこと、シャントが流れ過ぎるなどが原因です。

シャントが狭くなったときの症状、兆候は次のようなものです。

シャントが詰まったときの症状、兆候は次のようなものです。

これらがあった場合には、あまり待たないでクリニックの先生に相談してください。

シャント狭窄の場合の治療法は、以下の通りです。

皮ふを切らずに針穴からたたんだ風船を入れ、狭いところを拡げる治療で、拡げ終わった後には風船は抜き去ります。入院の必要はありません。

PTA前血管造影

PTA前血管造影 PTA(6mm Balloon)

PTA(6mm Balloon) PTA後血管造影

PTA後血管造影図1 PTA(風船で狭いところを拡げる図)

図2 PTAに使用する道具

シャント閉塞の治療法は、以下の通りです。

血栓溶解剤を閉塞部位に注入し血管をマッサージ

血流が再開したらPTAを行う

血栓除去用の風船で血栓を掻き出す

血流が再開したらPTAを行う

閉塞したところのすぐ上でシャントを作り直す。

シャントが感染しているときには、痛みと赤みと腫れがあります。

場合によっては白い膿が出ることがあります。

原因は同じ部位を頻回に穿刺したり、シャントを不潔にしたりすることです。

このような場合、シャントを早く閉じないと大出血や全身感染に移行することもあります。

人工血管の場合には一部あるいは全てを取り出さなければなりません。

血管に赤みや痛みがあるときには早めに医師や看護師に相談してください。

シャントの瘤は、シャントに狭いところがあるとその手前にできます。

また同じ部位を穿刺し続けると起こります。(図3)

どんな時に治療するか

図3 シャント瘤

図3 シャント瘤 治療法は瘤を取ってすぐ上にシャントを作り直します。

外来でもできますが数日間の入院をしていただくこともあります。

静脈高血圧はシャントの上流血管に狭いところがある方に起こります。

シャントは動脈に静脈を結びつけるため様々な箇所に狭いところができます。

狭いところがあると血液はその部位で逆流したり、うっ滞したりするため腕が腫れます。(図4)

心臓に近いところで狭くなると肩や顔まで腫れる事があります。

治療はPTAを行うか、シャントを閉じなければならないこともあります。

図4 静脈高血圧

図4 静脈高血圧

スチール症候群とは本来指先にいくはずの栄養や酸素がシャントに多量に流れるため指先が痛くなったり、冷たくなったり、紫色になることです。治療法はなかなか難しくシャントを閉じなければなりません。

まだまだバスキュラーアクセスのトラブルはたくさんあります。毎日ご自分のバスキュラーアクセスを観察し、『いつもと違う…』という感覚を大事にしてください。

※ 本文中に掲載した写真は、患者さまのご承諾を得て撮影させていただいたものであることをお断りしておきます。