2025.9.26

前回「透析患者さまとシャント① 管理とトラブルについて」「透析患者さまとシャント② シャントトラブルQ&A」記事はいかがでしたでしょうか。今回は、善仁会の具体的な取り組みとして、各施設を巡回しているシャントエコーチームより、患者さまのシャント管理サポートについて、ご紹介いたします。

近年、長期透析患者さまの増加や患者まの高齢化に伴い、シャント専門病院への受診が困難になってきております。そこで、善仁会グループでは、2013年10月より各施設に超音波診断装置を持ち運び、シャントを検査する「巡回シャントエコー」の仕組みを構築いたしました。

この「巡回シャントエコー」を開始してから2024年3月末までに、55,000件以上のシャントエコー検査を行っております。2023年は9,760件のシャントエコー検査を行った中で、701名の患者さまがシャントに何らかのトラブルがみつかり、シャント専門病院の受診につながりました。

この「巡回シャントエコー」を開始してから2024年3月末までに、55,000件以上のシャントエコー検査を行っております。2023年は9,760件のシャントエコー検査を行った中で、701名の患者さまがシャントに何らかのトラブルがみつかり、シャント専門病院の受診につながりました。

透析室でのシャントの評価や管理を行う上で最も重要なことは、透析スタッフが透析開始時に、腕や血管をみたり、触ったり、シャント音を聴いたりすることです。

また、透析中は、透析用監視装置が静脈圧や脱血状態を確認しています。それらの確認項目で何らか問題が生じた場合、シャントの機能に問題が起きている場合もあるので、精度の高いシャント検査を行う必要があります。

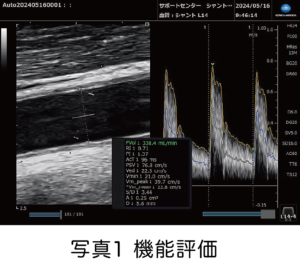

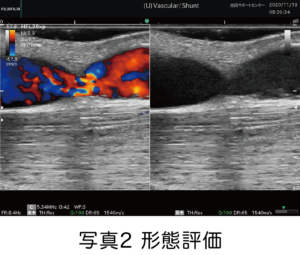

そのような場合、超音波診断装置を使用してシャントに流れている血流量(シャント血流量Flow Volume:FV)や血液の流れにくさ(血管抵抗指数Resistance Index:RI)など、血液透析を行うに十分な能力を持っているかを評価する「機能評価(写真1)」と血管全体の把握や機能低下の原因となっている病変部の詮索(狭窄の程度)などを評価する「形態評価(写真2)」を行っております。

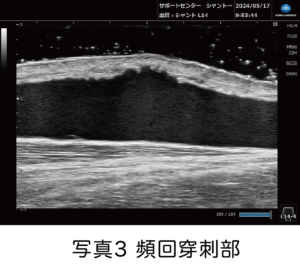

そのほかにシャントエコーチームが行っているシャント管理として、同じ部位に針を刺し続けている「頻回穿刺部(写真3)」を超音波診断装置で患者さまといっしょに血管壁の状態を確認して、穿刺部位を順繰りに変えていく必要性について、直接お伝えすることも行っております。

定期的なシャント検査を行いシャントの状態を把握することで、開存期間を延ばすことが可能となります。医師、透析スタッフとシャントエコーチームが情報を共有し、患者さまのシャントの状況を把握して、シャント長期開存を目指した維持管理を今後も継続して行ってまいります。