2025.7.3

バスキュラーアクセスセンターの医師より、シャントを管理する上で留意するべきことをご紹介いたします。

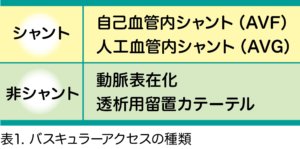

血液透析を行うため、体から血液を採る管と体に血液を戻す管をつなげる血管経路が「バスキュラーアクセス」です。バスキュラーアクセスには表1のようにさまざまな種類があり、その中に自己血管内シャント(AVF)と人工血管内シャント(AVG)があります。

血液透析を行うため、体から血液を採る管と体に血液を戻す管をつなげる血管経路が「バスキュラーアクセス」です。バスキュラーアクセスには表1のようにさまざまな種類があり、その中に自己血管内シャント(AVF)と人工血管内シャント(AVG)があります。

バスキュラーアクセスの第一選択はAVFであり、第二選択の多くはAVGとなります。

「シャント」とは英語で「短絡」を意味する言葉です。動脈と静脈を手術で短絡(穴をあけてつなげる)し、AVFでは表在(皮膚表面に近い)の静脈に、AVGでは移植した人工血管に豊富な量の動脈血液を流します。そうすることによって表在に太くて穿刺しやすい血管、透析に必要な血液量を十分に得ることができる血管「シャント」ができあがります。

シャントを管理する上ですべきことは、「みる」「聴く」「触る」です。

まず「みる」ですが、シャントのある腕全体をよくみることです。いつもと違う異常(トラブル)をみつけることができます。

「聴く」は聴診器を使ってシャントの音を聴くことです。シャントの音は「ザーザー」や「シャンシャン」などの音で聞こえてきます。正常では動脈と静脈をつなげた吻合部(手術部)に最大のシャント音を「聴く」ことができます。

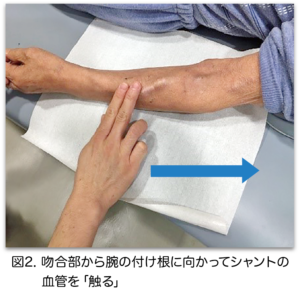

最後の「触る」は指や手のひらで血管の場所を直接さわります。正常では吻合部にスリルを「触る」ことができます。スリルとは「ブルブル」している振動のことであり、「触る」ことで感じることができます。

最も起きてはいけないトラブルは、感染です。シャントの感染は主として、穿刺部(透析の針をさした場所)から細菌が体内に入ります。予防には、穿刺前にかならずシャントの腕全体を石鹸で洗っておくことが重要です。そして「みる」ことが感染の予防に役立ちます。細菌に対する最大のバリアである皮膚が、穿刺によって破られることが感染への第一歩です。ですから穿刺を行う皮膚の状態を正常に保つことが、感染予防には重要です。

同じ場所での頻回穿刺、止血テープや麻酔テープでの皮膚のびらん(荒れ)がある場合は、すでに皮膚は異常(トラブル)な状態です(図1)。そしてその異常な部位への穿刺が、感染を引き起こすのです。シャントのある腕をよく「みる」ことによって、皮膚が正常なのか異常なのかを常にチェックしましょう。そして異常がある場合は、その部位への穿刺や麻酔テープの使用はしないようにしましょう。

同じ場所での頻回穿刺、止血テープや麻酔テープでの皮膚のびらん(荒れ)がある場合は、すでに皮膚は異常(トラブル)な状態です(図1)。そしてその異常な部位への穿刺が、感染を引き起こすのです。シャントのある腕をよく「みる」ことによって、皮膚が正常なのか異常なのかを常にチェックしましょう。そして異常がある場合は、その部位への穿刺や麻酔テープの使用はしないようにしましょう。

最もよく起きるトラブルは、シャントの狭窄(血管が狭くなること)です。狭窄は早く発見し治療を行うことで、シャントの閉塞(詰まること)を防ぐことができます。

この狭窄を早く発見するためには「聴く」「触る」が重要です。正常なシャントでは動脈と静脈の吻合部に最大のシャント音を「聴く」ことができ、スリルを「触る」ことができます。これは吻合部がその血管の経路で一番狭い場所であることが原因です。吻合部より狭い場所「狭窄」ができるとそこが最大のシャント音を「聴く」ことができ、スリルを「触る」ことができる場所になります。つまり狭窄ができると、最大のシャント音とスリルが吻合部から狭窄の場所へ移動します。

図2のようにシャントの吻合部から腕の付け根に向かってシャントの血管を「聴く」「触る」ことによって狭窄を早く発見することができます。狭窄が進んでシャントが閉塞してしまった場合には、どの場所でもシャント音を「聴く」ことができなくなり、どの場所でもスリルを「触る」ことができなくなります。

図2のようにシャントの吻合部から腕の付け根に向かってシャントの血管を「聴く」「触る」ことによって狭窄を早く発見することができます。狭窄が進んでシャントが閉塞してしまった場合には、どの場所でもシャント音を「聴く」ことができなくなり、どの場所でもスリルを「触る」ことができなくなります。

今回は、「みる」「聴く」「触る」でシャントのトラブルを予防するお話でした。次回は「透析患者さまとシャント② シャントトラブルQ&A」をご紹介いたします。

今回は、「みる」「聴く」「触る」でシャントのトラブルを予防するお話でした。次回は「透析患者さまとシャント② シャントトラブルQ&A」をご紹介いたします。